大井恒行「晴れゆけば元旦にこそかの龍を」(新年詠)・・

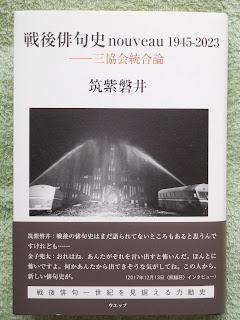

謹賀新年! 晴れゆけば元旦にこそかの龍を 大井恒行 2024年元旦 本年もよろしくお願いいたします。 ★閑話休題・・能村登四郎「火を焚くや枯野の沖を誰か過ぐ」(『戦後俳句史 nouveau1945-2023/―三協会統合論』より)・・ 筑紫磐井著『戦後俳句史 nouveau1945-2023/―三協会統合論』(ウエップ)、まず。帯の惹句に、金子兜太へのインタビューとともに、「 戦後俳句ー世紀を見据える力動史 」とあり、 筑紫磐井:戦後の俳句史はまだ語られていないところもあると思うんですけれども…… 金子兜太:おれはね、あんたがそれを言い出すと怖いんだ。ほんとに怖いですよ。何かあんたから出てきそうな気がしてね。この人から、新しい俳句史が。 とある。また「はじめに」には、 ●寺山修司の言葉 「俳句は、おそらく世界でもっともすぐれた詩型である」 これは寺山修司の言葉である。(『黄金時代』昭和53年「あとがき」)。世界で最も短い詩型ではない、 ―― 世界でもっともすぐれた詩型だというのである。、もちろんそこに論理的な証明はない。しかし、戦後生まれお俳人たちにとって、それは無限の可能性に満ちた言葉であった。事実、俳句に始まり、短歌に転出し、様々なジャンルに挑戦した後、最晩年に俳句に復帰しようとした寺山の人生を見て納得できる言葉であった。 (中略) 寺山の言葉に、私は明治の子規の言葉に虚子が衝撃を受けたように、戦後世代として衝撃を受けたのである。 (中略) 私の戦後俳句史の出会いは、楠本憲吉『戦後の俳句』に始まる。青木氏がいうような 全時代を覆う通史の必要性はこれを読むことによって納得できた。のみならず、『戦後俳句』は血湧き肉躍る歴史の書き方を示してくれたのである。本書は、楠本の『戦後俳句』を継いだものとして読んでいただいてもよいかもしれない。しかし、一方で、『戦後の俳句』が十分でないと感じた点もある。 (中略) ●通史の新しいポイント 以下本書で掲げた内容を概観する。基本的には俳句史における主要な項目をあげたが、それぞれのクロニクル的な平板な記述ではなく、なぜその運動が起こらねばならなかったかの因果関係を究明することに主眼を置いた。 (中略) なお脇道にそれるが、反「第二芸術」...