石牟礼道子「月影や水底の墓みえざりき」(『石牟礼道子 たましいを浄化する文学』より)・・

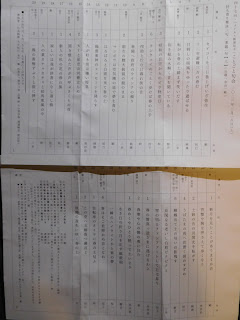

武良竜彦『石牟礼道子 たましいを浄化する文学』(コールサック社)、その帯には、

チッソ・水俣事件の渦中の死者も含む民衆の心に寄り添い、「ものがたり」、「命の荘厳(しょうごん)の輝きを浴び、たましいの浄化に至る、石牟礼道子の文学的価値を現代文明社会に問う。水俣病の加害側と被害側が交錯する家庭に育った著者による石牟礼文学の神髄に迫る渾身の評論集

とあり、「はじめに}には、

わたしは石牟礼道子と同郷の熊本県水俣出身である。

随筆的な 「わたくしごと」を冒頭で表明するには理由がある。

石牟礼道子文学にどんな視座で出会ったかということが重要だと思うからである。

わたしの母方の親族は「水俣病」の被害に遭った漁師一族である。

父は「水俣病」の原因企業「チッソ」水俣工場の工員だった。

わたしが育ったのはそんな「水俣病」の加害側と被害側が交錯する家庭だった。

「水俣病」が顕在化し始め、母方の親戚が、初期の「劇症型水俣病」の被害に遭い、家庭が崩壊してゆく有様を間近に見て育った。

薄暗い部屋の隅で全身を痙攣させながら呻き声を上げる親族の姿が、今も心に焼き付いている。(中略)

故郷を出て大学に通っていたとき、石牟礼道子の『苦海浄土 わが水俣病』が刊行された。

ことばなど与えようがない、表現の方法もないとわたしが思い込んでいたことに、石牟礼道子はことばを与えていた。それは瞠目すべきことだった。

わたしは行動する作家、石牟礼道子とその文学に、そんなふうに出会った。(中略)

石牟礼道子その人と、その文学が評価されなければならない最も重要なことは、その生きる姿勢、「ものかたる」姿勢であり、死者と病むたましいを浄化してくれる、独創的な行為の在り方と、その文学的価値ではないだろうか。

そして、「あとがき」には、

一九六九年に上梓された石牟礼道子の『苦海浄土 わが水俣病』に出会ったときから、石牟礼道子文学の研究という、わたしのライフワークが始まりました。それから五十有余年、今、一区切りが付こうとしています。

とあった。本書のごく一部を引用しておくが、読者諸兄姉は直接本書に当られたい。

(前略)「チッソ・水俣事件」の体験を突き抜けて、社会的な「告発」などという、表層的な善悪二元論的情動を超越して、石牟礼道子が切り拓いた境地である。

身内の死者の記憶を抱え込んだわたしのような立場の人間は、石牟礼道子が指し示した、この宗教的でもあり、文学的でもある境地に心が共振し癒される。

何かを憎み「告発」する心は何も生まず、ただ自分の心を殺伐とさせ荒廃させる。ひと頃のわたしがそうであったように、その思いに囚われてしまうと、日常生活さえまともに送れなくなるほどだ。

その時期を過ぎたとき、石牟礼道子のこのようなことばが心に沁みわたる体験をした。

敬虔な「命の荘厳」の輝きの中に置き直される心。怒り、憎しみの激情に苛まれていたわたしが、「命の荘厳」の輝きの中で浄化されていくような心境だった。

ともあれ、以下に、文中より、いくつか、石牟礼道子の作品を挙げておこう。

いちまいのまなこあるゆゑうつしをりひとの死にゆくまでの惨苦を 道子

おどおどと物いわはぬ人達が目を離さぬ自殺未遂のわたしを囲んで

われはもよ 不知火をとめ この浜に いのち火焚きて消えつつまた燃へつ

ひとつ目の月のぼり尾花ケ原ふぶき

湖底より仰ぐ神楽の袖ひらひら

死におくれ死におくれして彼岸花

天涯の藤ひらきおり微妙音(びみょうおん)

天日のふるえや白象もあらわれて

原郷またまぼろしならむ祭笛

笛の音するわが玄郷の彼方より

祈るべき天とおもえど天の病む

武良竜彦(むら・たつひこ) 1948年、熊本県水俣市生まれ。

撮影・鈴木純一「ひとごみのなかさえひとり治虫の忌」↑

手塚治虫 1989年2月9日没

コメント

コメントを投稿