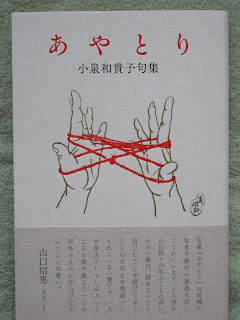

小泉和貴子「死ぬまでは生きると決めて花の下」(『あやとり』)・・

小泉和貴子第一句集『あやとり』(青磁社)、装画・挿絵は鍬田和見、懇切な序文は山口昭男、その中に、

(前略)これがまた明日の朝には煮凝りて

一九九一年四月号の「青」の雑詠注目句として爽波が取り上げた句です。この句からもわかるように、たいへん素直な俳句となっています。初めてであれば難しい言葉や表現を使わなければという 既成の知識で作りがちなのですが、それがない。(中略)

いちはつを子規の芽で見る日の来たる

最後の章「東経百三十五度」の句です。すべての俳人はいつかはこの目を持つのだと思います。それをずばりと言い放ったところが尊い。子規の目を持てば、どんなものでも俳句という詩になってうゆきます。(中略)

句集『あやとり』は明確に和貴子俳句の進展を示してくれています。この歩みから我々が学ぶことは多い。その一番は、諦めないこと。信じたことを続けてゆくことの大切さを物語ってくれている一書です。一人の俳人としてしんどいところを乗り越えて一つの形あるものに仕上げたということは貴い。俳句との懇ろな関係を築き上げて来た道のりが『あやとり』なのだと言っても過言ではないでしょう。

とあり、また著者「あとがき」には、

(前略)本来なら、俳句の経験を十年以上積んで、自分なりに自分の句に自信が持てるようになってから句集を出せればと思っていました。しかし、二〇二四年の二月末に余命宣告を受け、「三ヶ月か半年の命」ということを聞き、急遽この句集を編むこととなりました。ただ、私だけでは句集を出そうという決断はできなかったと思います。先ず、三十年以上共に暮らすパートナーの鍬田和見さんが

「句集を出そう。君の句全部に僕が絵を描いてあげる。」と提案してくれたことが切掛けになりました。(中略)

死ぬまでは生きると決めて花の下

この句は、余命宣告されてから、作った句です。つらくなった時、呪文のように唱えてがんばることができました。

とあった。集名に因む句は、

あやとりの赤き梯子や女正月 和貴子

であろう。ともされ、愚生好みに偏するが、以下にいくつかの句を挙げておこう。

酔ひたくて飲み酔へずしてちちろ鳴く

日の本のみくじ結ぶがごと辛夷

葉先からスピンのかかる竹落葉

八重桜空で毬つきできさうな

開きたる戸口を右へ虚子忌かな

とうしみとなりてこの世に戻りたし

青空のすぐそこにあり冬紅葉

縄跳のもはや縄とはいへぬ音

東亜ロードゆつたりくだる三鬼の忌

天牛のややびついてゐるやうな

弱光集めて咲けり石蕗の花

皆死なぬやうな顔して猫柳

この星に生まれて生きて春の風

空にだけ自分を見せて朴の花

小泉和貴子(こいずみ・わきこ) 1958年、神戸生まれ。

撮影・芽夢野うのき「逃げても空逃げても彼岸花畑」↑

コメント

コメントを投稿