羽村美和子「水中花しのしの足を出してみる」(第163回「豈」東京句会)・・

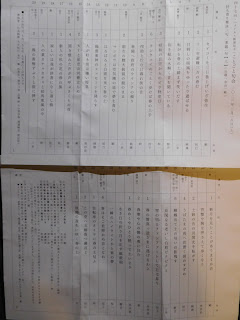

本日、7月27日(土)は、奇数月最終土曜、二か月一度の開催、第163回「豈」東京句会(於:ありすいきいきプラザ)だった。いままで使っていた白金いきいきプラザは改修工事のため、2年間は使用不可。広尾の都立図書館そばのありすいきいきプラザになったのだ。猛暑日続く最中で、いつもより少ない人数だったが、それはそれで、充実した時間を過ごした。ともあれ、以下に一人一句を挙げておこう。

平熱の紫陽花 感触は乳房 山本敏倖

徴兵に神の枠ある月夜茸 羽村美和子

体内にうごめく磁石熱帯夜 中村初穂

都市化砂漠化独唱の油蝉 杉本青三郎

梔子の香りや表札ディオ 早瀬恵子

明るいパティオに壺中天あり沙羅双樹 大井恒行

次回は、9月28日(土)、雑詠3句持ち寄り。

★閑話休題・・篠弘「人ひとりなしうることは小さかりデスクにならぶ週末のメモ」(日本現代詩歌文学館館報「詩歌の森」第101号より)・・

11月17日(日)14時~16時半「きたかみ・鬼の国/俳句フェステバル」↑

(於:日本現代詩歌文学館講堂)

巻頭のエッセイは佐々木幹郎「いかに『生』と『死』を扱うか」である。それには、

詩歌において人間の「生」と「死」を扱うことは、言葉が言葉を越えた世界へ出て行こうとする限り、必然的なことだ。生きるということは何であるのか、死の世界から見つめなおすことで、この世の仮の世界として通過していく人間の儚さを読みとろうとすること。それは詩歌んに「おいてこそ可能だ。(中略)

しかし、あるときからそこで扱われている「生」も「死」も、あまりにも凡庸でデジャブ感があり、最初から答えが決まっているかのような書き方が多すぎることに気がついた。何も切迫感がないのである。言葉の上で詩らしく誤魔化しているだけで、きれいごとでありすぎる、と思うようになった。

遅まきながらわたしがそのことに気づいたのは、わたし自身が三十年間連れ添ったパートナーを突然亡くす、という出来事があったからだ。(中略)

人間の「生」と「死」は、ミクロサイズでそれぞれ物語は異なり、普遍性などはない。畏れおののきながら生き延びる勇気。それを求めることが、詩という言葉の可能性と魅力なのだ。

とあった。他のエッセイ論考には、吉川宏志「手書きの迫力」、津川絵理子「俳句、詩歌との出会い」、高柳祐子「現代学生百人一首」、荒川佳洋「川柳評論の現在」等。

撮影・中西ひろ美「舳先は白南風を迎えるかのように」↑

コメント

コメントを投稿