高橋修宏「つちふるや天皇陵の棺は空」(「WEP俳句通信」139号より)・・

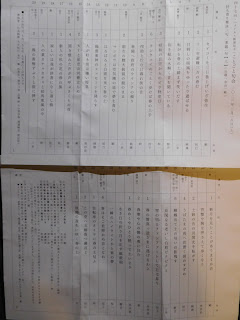

「WEP俳句通信」139号(ウエップ)、特集は「『戦後俳句史nouveau 1945-2023

―ー三協会統合論』を読む」である。執筆陣は青木亮人「俳句という詩型の蘇生」、福田若之「二冊の《俳句史》から」、後藤章「表紙の謎 1969」、角谷昌子「『俳句通史』の醍醐味」、川名大「『碩学』の方法をこそ」、本井英「ほんとに怖いですよ」、堀田季何「書名通りの本」、柳生正名「『言葉そのもの』という橋頭堡」、松田ひろむ「わたしの体験的俳句史」。中では福田若之が「二冊の《俳句史》から―ー俳句史家としての筑紫磐井と川名大」において、

(前略)ことによると、時代が俳句に求めることは、もはや川名が望むような「独創的な仕事」ではなく、筑紫が危ぶむ「作品としての先人たちのデータを操作すること」のことのほうかもしれないわけだ。思うに、これまでそうした仕事は、作家がみずからの〈意志〉を賭けるには値しないとみなされてきた。しかし、新しいものを創りだすよりも、むしろ、古いものをばらして組みかえたりするほうに心血を注ぐ書き手が現れたとしたら、すべてが覆るだろう。ただし、挑むべきは〈意志〉のイデオロギーなのだから、あくまで心血を注がなければならない。たとえば、外山一機がとりわけニ〇〇九年(平成二一年)の半ば以降に繰り広げたさまざまの試みとその受容を、俳句における何らかの美学的な転換点として顧みることはできないか。当人は決してその位置づけを望まないだろうけれど、近ごろ若い俳人を中心に議論の盛んな《参照》ということについていえば、思い返すかぎり、句においてもっとも先を歩んでいたのはあのひとにほかならない。

先を急ぎすぎた。筑紫の《俳句史》の裏を返せば、平成以降の俳句史的な動きがみえないのは、要するに、作家の意志をめぐる言説が希薄になっていたからだとはいえないか。(中略)そのとき、二冊の《俳句史》は、それぞれ、立ちはだかる山並みの一角をなすに違いない。

とあった。本号の他の記事で、以下に紹介するのは、八木忠栄「詩人の俳句(6・最終回)/現代詩人たちと俳句」である。この連載の最後に「現代詩人たちと俳句」として、「七〇名分一人一句を列挙しておこう」とあり、本ブログでは、おもに現在活躍中の詩人・幾人かの句を挙げておきたい。

花や鳥この世はものの美しく 高橋睦郎

道を聴くハンカチ白き喪服かな 有働 薫

雲飛んで昔の音のかざぐるま 国井克彦

鯉の口ゆつくり動く残暑かな 中上哲夫

肉マンを転んでつぶす二月かな 井川博年

除夜の鐘天から荒縄一本 八木忠栄

干し魚の歯並びに冬日差かな 大崎紀夫

蝌蚪うごく火星に水のありしかな 八木幹夫

初凪に浮かんでゐるや海坊主 高橋順子

どの墓も××家とある寒さかな 正津 勉

春の旅おまけのような舟に乗り 平田俊子

チューリップ明るいバカがなぜ悪い ねじめ正一

北斎の波にひと濡れ星月夜 黒岩 隆

花冷えや暴動は匂へわが膝に 野村喜和夫

鰯雲の不思議な日暮排卵日 柴田千晶

歯ならびを立夏にさらす馬の顔 木坂 涼

春なかば犬が怒つて飛んでゐる 豊原清明

撮影・中西ひろ美「花楓夢は佳いもの破れても」↑

コメント

コメントを投稿