川森基次「行く秋の戻りためらふ沈下橋」(『隠喩さみしい』)・・

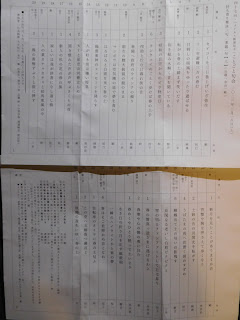

川森基次第一句集『隠喩さみしい』(ふらんす堂)、 懇切な序は鳥居真里子、帯文は塩野谷仁。その帯には、

豆炒つて食べる自由も鬼の春

川森基次さんはまさしく「意志の人」と思われてならない。いま、私たちの俳誌「遊牧」の主要句会の幹事役を担っているが、その仕事ぶりの緻密さはともかく、作品に於いても首尾一貫して映像を重ねてゆく。掲句は掉尾の一句だが、「豆炒つて食べる自由」はそのことを如実に表していると思われる。これからの展開を鶴首したい作家のひとりではある。

とあり、序の結び近くには、

(前略)あとがきで作者はこう記している。〈俳諧自由〉とは緊張感のある厳しいテーゼだと思う。「わたしの表現」に問われているのは「わたしと世界との関係」だと自分に言い聞かせればなおのいこと‐―。すでに川森さんは俳句と肩を組み、がっちりと固い握手を交わしているのだと思う。(中略)期待は限りなく大きく膨らむ。

最後にこの一句を挙げて筆をおきたい。

君はいつか草入り水晶あをあらし

とあった。また、著者「あとがき」には、

(前略)しかし、その間に、トリビアルなものへのひりひりした感性の鋭さみたいなものをどこかに置き忘れてきたようで、世界との緊張感の中で生まれてくる言葉をいちど想世界の物語におきかえて「俳句」という器におさめています。そういう意味では叙景も叙事も自分にとって俳句は十七文字の小さな、しかし完結した物語。諧謔もよし。季語を通じれば日常性も非日常性も自在に表現できる。

とあった。そして、集名に因む句は、

無花果は隠喩さみしいマルコ伝 基次

であろう。ともあれ、愚生好みに偏するが、いくつかの句を以下に挙げておこう。

落蟬の則天去私の鳴きをさめ

きさらぎの背中からくる煽り風

蝶飛んで蝶に空似の蝶とまる

意味という柱状節理四月馬鹿

ヤポネシア密約の梅雨前線

火蛾の群れ遅れて炎騒ぎ出す

八月が了る水抜く身体から

棄教未だし一塊の柘榴割く

北塞ぎ猪鹿蝶にあけくれる

山の雨撃たれし熊の血を洗ふ

むらきもの浄めがたきを寒の水

父にして竹馬の行きつ戻りつ

川森基次(かわもり・もとつぐ) 1954年、大阪生まれ。

★閑話休題・・山崎方代「戦争が終ったときに馬よりも劣っておると思い知りたり」(『こんなもんじゃ』)・・

山崎方代歌集『こんなもんじゃ』(文藝春秋)、カバー表紙絵は東海林さだお、装幀は菊地信義。巻末に、東海林さだお・俵万智・谷川俊太郎・中野翠・小島信夫の5人による方代一首とエッセイを収載。本書は、(昭和7年~昭和60年)の全短歌から413首を選んだ、とある。エッセイの中で、俵万智は、

こんなにも湯呑茶碗はあたたかくしどろもどろに吾はおるなり (中略)

凡庸な温もりに、心が同化しては歌は生まれない。方代の作品が魅力的なのは、同化しないぎりぎりのところで、それを見つめているからだと思う。

とあった。全身歌人の方代、ともあれ、本歌集よりいくつかの句を挙げておこう。

卓袱台の上の土瓶に心中をうちあけてより楽になりたり 方代

このようになまけていても人生にもっとも近く詩を書いている

石の上に雪がひそひそつもりおるかたわらに立つ吾すらもなし

こんなところに釘が一本打たれいていじればほとりと落ちてしもうた

死ぬほどの幸せもなくひっそりと障子の穴をつくろっている

こんなにも赤いものかと昇る日を両手に受けて嗅いでみた

手のひらをかるく握ってこつこつと石の心をたしかめにけり

かぎりなき雨の中なる一本の雨すら土を輝きて打つ

ふるさとの右左口郷(うばぐちむら)は骨壺の底にゆられてわがかえる村

私が死んでしまえばわたくしの心の父はどうなるのだろう

あかあかとほほけて並ぶきつね花死んでしまえばそれっきりだよ

地上より消えゆくときも人間は暗き秘密を一つ持つべし

なるようになってしまったようである穴がせまくて引き返せない

山崎方代(やまざき・ほうだい) 1914~1985年、山梨県東八代郡右左口村(現・中道町右左口)生まれ。享年70。

鈴木純一「仙人の手をなめだらに龍の舌」↑

コメント

コメントを投稿