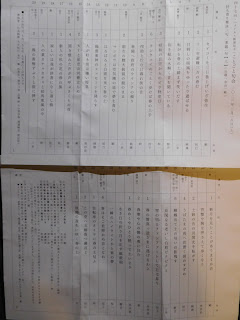

橋閒石「風呂敷をひろげ過ぎたる秋の暮」(「俳壇」10月号より)・・

「俳壇」10月号(本阿弥書店)、 特集は「『秋の暮』を詠む」。巻頭エッセイは仁平勝「『秋の暮』私論」。仁平勝には、加藤郁乎句集『秋の暮』を論じた『秋の暮』(1991年)論もあり、今回、表題にわざわざ「私論」とつけるあたりは謙虚だ。興味をもたれた方は、直接本書にあたられたい。その中に、

(前略)そうなると、山本の「もともと暮秋を意味したが、『秋の暮』の本意を『もののあわれ』とか『寂しさ』の極致として感じ取っているうちに、秋夕にも通じるようになった」という説は、少々おかしいことに気づく。もともと暮秋を意味した「秋の暮」には、「もののあわれ」とか「寂しさ」という本意があるわけではない。そうした本意は「秋の夕暮」から生まれたものだ。

私なりの結論をいおう。「秋の暮」という季詞(季語)は、和歌の「秋の夕暮」の短縮形にほかならない。和歌の「秋の夕暮」は、一首の末尾にくる形が定着していた。その形を発句の下五に持ち込むと、早い話が二音多くなる。そこで「秋の夕暮」を縮めて、五音の「秋の暮」になったわけだ。(中略)

ここで大事なのは、「秋の暮」という季詞(季語)は和歌の「秋の暮」とは別物であるということだ。(中略)

ただし、もうひとつ大事なことがある。「秋の暮」の寂しさは、「秋の夕暮」の寂しさとは違う。

枯枝に烏のとまりけり秋の暮 芭蕉

みゝつくの獨笑ひや秋の暮 其角

うき人をまた口説きみん秋の暮 去来

三夕の歌と比べれば、その違いは一目瞭然だろう。(中略)

山本は「両義を内包しながら、曖昧なままに用いられた」というが、暮秋か秋の夕暮かはもはや二次的な問題でしかない。俳諧はいわば絶対的な寂しさの象徴として、「秋の暮」を手に入れたのである。そして「秋の暮」には季節感というものがない。芭蕉の句は「枯枝」が季節感ともいえるが(もっとも枯枝なら冬だろう)、その芭蕉にしても、〈元日やおもへばさびし秋の暮〉という句があるくらいだから、やはり季節感など問題にしていない。(中略)

歳時記には「秋の夕(べ)」という傍題があるが。「秋の暮」の代わりに「秋の夕」は使えない。いま引いた四句に当てはめてみればわかる。

その四句とは(愚生注)、〈秋の暮溲罎泉のこゑをなす 石田波郷〉〈秋の暮大魚の骨を海が引く 西東三鬼〉〈あやまちはくりかへします秋の暮 三橋敏雄〉〈風呂敷をひろげ過ぎたる秋の暮 橋閒石〉である。ともあれ、「秋の暮」を詠む」からと、本誌同号より、いくつかの句を挙げておきたい。

秋の暮疲れし脚は叩きおく 太田土男

八方に山あるくらし秋の暮 山本一歩

亡き人の部屋は灯らず秋の暮 西宮 舞

ゐるやうにドアの開いて秋の暮 茅根知子

かきながらゆく鉛筆のあきのくれ 鴇田智哉

秋の暮母屋にひとの集まりぬ 明隅礼子

つぎの波までの空劫秋の暮 大谷弘至

きつねうどん秋の暮とは今のこと 西生ゆかり

筆箱の中まで秋の暮として 小山玄紀

鳥獣も虫も息して草いきれ 岩岡中正

新涼の笊より水のちぎれ落つ 小川軽舟

新豆腐詩的に息の弾みたる 鹿又英一

死者はかの冷し瓜より永生き永生き 鳥居真里子

耳打ちの大きすぎたる生身魂 能村研三

鷹匠の指より山気発しけり 渡辺和弘

水門が裸のやうに立ちふさぐ 大石雄鬼

草もみぢ真昼激しき鯉の飢ゑ 成田一子

倭の國は葦の小舟や台風圏 篠崎央子

いくさ星さりとて虹も無尽蔵 佐怒賀正美

難産のわが詩に薔薇の香のあるか 武藤紀子

どの椅子も生温かい通夜だった キム・チャンヒ

この美少女巴里祭が誕生日 今井 豊

足のうら草踏まれつつ生きる マブソン青眼

撮影・中西ひろ美「花の名は知らぬがここで待ちあわせ」↑

コメント

コメントを投稿