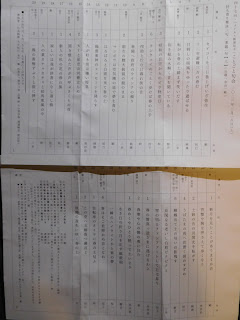

米岡隆文「うなされているのかひきがえるなのか」(個人誌「非」創刊号)・・

米岡隆文個人誌「非」創刊号、その「まえがき」に、

(前略)「ひ」は「非」であり「否」であり「火」でもある。また、「日」でもある。

基本は俳句と評論、アンソロジーの個人誌である。

とある。内容の項目をあげておくと、・「アンソロジー『三千世界の俳句』室町~江戸期233句」、米岡自身の・「俳句作品 2021~2023」、・「評論『二人の阿部氏の俳句』」、「俳句(的)喩の提唱」である。ここでは「『俳句(的)喩の提唱」の部分を紹介しておこう。

(前略) 致死量の月光兄の蒼全裸(あおはだか) 藤原月彦

この句は初めから、「致死量の月光」九音で上句、「兄の蒼全裸」八音の構造を取っている句である。つまり、作者は中間切れを意図してこの作品を提示したということになる。(中略)上句をA、下句をBとするこれはA=Bの世界である。つまりAはBのBはAのお互いが喩であるという関係性である。「致死量の月光」はすなわち「兄の蒼全裸」であり、「兄の蒼全裸」は「致死量の月光」である。全く違った二つの世界が十七音数律の中で出会い新たな関係性を構築する。これが私の言う俳句的喩である。現代俳句はとうとうこのような高みに到達したのだ。

と述べ、

何も書かなければここに蚊もいない 福田若之

おっしゃるとおり。俳句とはそう言うものであり、書くと言うことはそう言う事である。福田若之は若手のなかでも書くことにこだわり続けている作家である。この句も十七音数律全てを使ってひとつの事を述べている。意味上、上句九音下句八音に受け取れる。「ば」が小切れをなしており、二つの世界に分かれる。それにしても「蚊」という季語の表出を見よ。花鳥諷詠作家には絶対詠める代物ではない。まるで、この俳句にへばりついているようではないか。

とあった。論の結び近くには、

話を短歌的喩にもどすと、隆明の考察によれば、直喩や暗喩は勿論、像的な喩・意味的な喩・円環的な喩をも含むということである。形式的には、

a 五七五七七の五七五を上句下句に分けて、上句は一首の価値を作るとともに下句の意味的な喩や像的な喩となるタイプ

b五七五七と七にわかれて、終わりの七で意味的な喩や像的な喩へ転換するもの

c 五七五七七の最後の七の中の三音・四音・五音・六音でおいつめられた形で意味的な喩や像的な喩へ転換するもの

一首の作品が終わったあとで転換がはじまる空白形の喩(初めから喩のない作品ではなく、いわば一首全体が余韻を引きながら比喩となる作品。私は縮めて空喩と呼ぶ)

の四つを提示している。(中略)

好意的に解釈すれば短さゆえに俳句はみな空喩かもしれないとも思う。ともあれ俳句は俳句(喩)の力でしか再生できないし、感銘を受けることもない。これからの俳句は隆明いうところの「転換」をどこに置くか。意味的喩よりも像的な喩の駆使、あるいは阿部完市のように韻律(リズム)のみの句(音喩と名づけたい)に賭ける手法。を追及しなければ俳句は亡びるしかない。と思われる。20世紀にはこの世の春を謳歌した結社では」あったが、会員数の減少、解散など凋落の傾向が甚だしい。

いずれにせよ意味内容のみの句では限界に来ていることは事実である。

とあった。ともあれ、米岡隆文の作品、愚生好みに偏するがいくつか挙げておこう。

しゃぼん玉ひとつふたつは宙抱いて 隆文

にんげんに飽きたあめんぼうとんだ

青空が落ちてくるなんてもう 秋

ぶらんこをとある未来へ漕いだまま

いくさある北半球に合歓の花

河馬海馬どちらが酔っているのやら

チチカエセクニヲカエセヨハイセンキ

白鳥の羽搏くときは透けている

十二月八日いつもの羽根がない

哄笑の山まるごとを借景に

撮影・中西ひろ美「3.5ノット白シャツ靡かせて」↑

コメント

コメントを投稿